Il Museo del Paesaggio riapre la stagione espositiva con opere provenienti dalla collezione del Museo e da una collezione privata milanese, a cura di Elena Pontiggia e di Federica Rabai, direttore artistico e conservatore del Museo.

L’esposizione inaugura presso gli spazi di Palazzo Viani Dugnani a Verbania sabato 12 giugno alle ore 11.30 e resterà aperta fino al 3 Ottobre.

In mostra oltre 90 opere, per lo più di grafica, dei due grandi artisti del Novecento italiano che si sono distinti e affermati proprio grazie all’invenzione di un nuovo linguaggio in pittura e scultura. Completa il percorso dedicato al mito e alla visione una serie di sculture di Arturo Martini, presentate accanto ai bozzetti, ai disegni e alle incisioni.

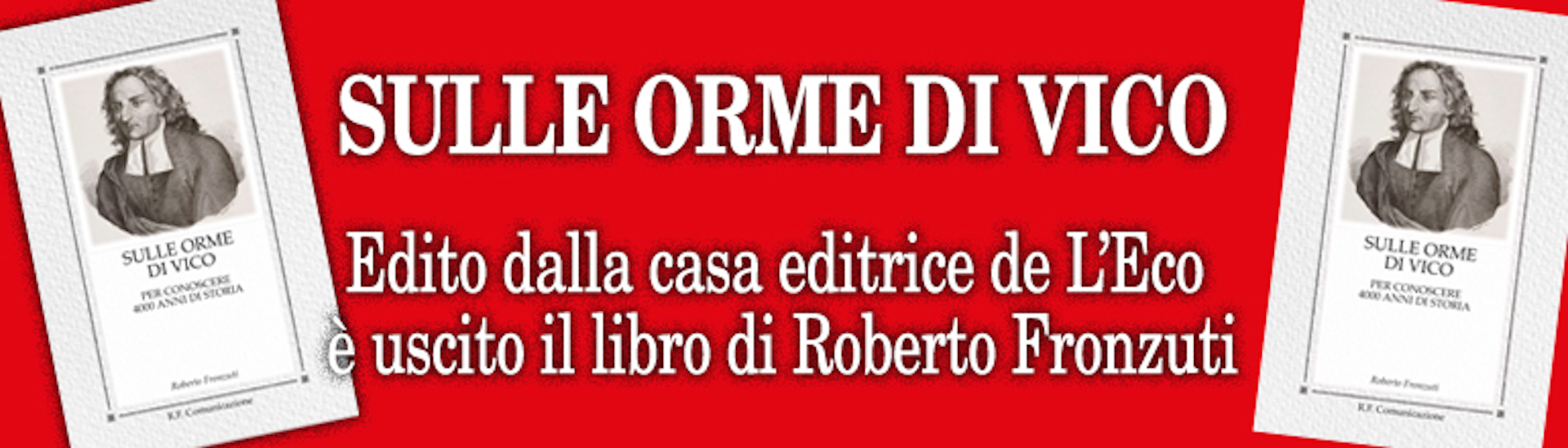

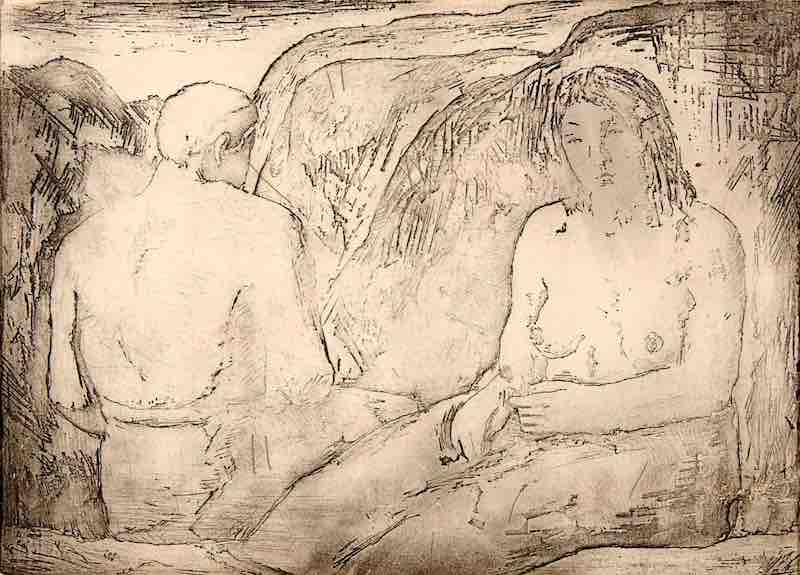

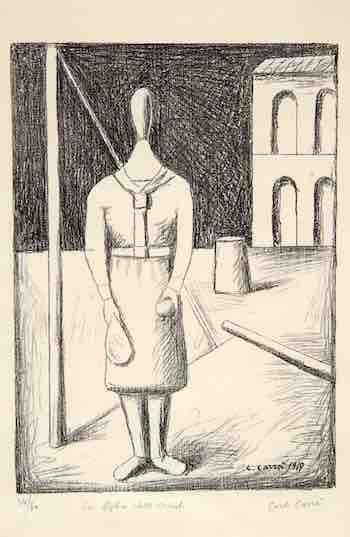

In mostra sono esposte circa cinquanta tra acqueforti e litografie a colori, che comprendono tutti i più importanti esiti dell’artista. Si va dagli incantevoli paesaggi dei primi anni venti, tracciati con un disegno essenziale e stupefatto (Case a Belgirate,1922), alla suggestiva Casa dell’amore (1922), fino alle visionarie immagini realizzate nel 1944 per un’edizione di Rimbaud, in cui Carrà, sullo sfondo della guerra mondiale, rappresenta angeli, demoni, creature mitologiche e figure realistiche, segni di morte ma anche di speranza (Angelo, 1944). Fin dagli inizi, inoltre, Carrà avvia grazie all’incisione un sistematico ripensamento della sua pittura, che lo porta a reinterpretare con acqueforti e litografie i suoi principali capolavori, dalla Simultaneità futurista alle Figlie di Loth, dal metafisico Ovale delle apparizioni al Poeta folle. L’incisione diventa così per l’artista un momento di verifica, ma anche uno struggente album dei ricordi.

Le prime incisioni di Carrà – tutte acqueforti, con l’unica eccezione della litografia I saltimbanchi, destinata a una cartella edita a Weimar dal Bauhaus – risalgono al 1922-1923. E’ però nel 1924 che l’artista si dedica sistematicamente all’incisione, grazie agli insegnamenti di Giuseppe Guidi, che quell’anno aveva aperto un laboratorio calcografico nella sua stessa casa, in via Vivaio 16 a Milano. Esegue infatti trentatré acqueforti e stampa i rami che aveva inciso, ma non impresso, nel biennio precedente.

Carrà adotta un segno sintetico, duro, capace di esprimere il suo mondo di figure e luoghi sottratti al tempo. E’ soprattutto il paesaggio ad attrarlo, che vuole trasformare in “un poema pieno di spazio e di sogno”. Fin dagli inizi, però, l’incisione serve a Carrà anche per rielaborare opere precedenti, in un’incontentabile ricerca espressiva. Questa fervida stagione iniziale ha un’appendice nel 1927-1928, quando Carrà, che in quel periodo aderisce al gruppo del “Selvaggio” (la rivista toscana animata da Maccari, a cui sono vicini Soffici, Rosai, Morandi e altri artisti) esegue litografie e acqueforti caratterizzate da un linguaggio più pittoricistico.

Nel 1944, dopo un intervallo di sedici anni dalle ultime incisioni, Carrà torna a dedicarsi alla grafica. A differenza degli anni Venti, quando aveva praticato soprattutto l’acquaforte, ora è la litografia a impegnarlo, sia in bianco e nero che a colori.

Le tavole di Carrà si raggruppano quasi sempre in progetti articolati. Nel 1944 pubblica la cartella Segreti, in cui prende vita un paesaggio trasognato (il lago di Como, visto da Corenno Plinio dove l’artista era sfollato nel 1943) immerso in una quiete irreale.

Sempre in questo periodo si dedica intensamente all’illustrazione. Nello stesso 1944 esegue dodici tavole per Versi e prose di Rimbaud, dove compare un mondo di angeli, demoni e segni di morte (riflesso dei tragici momenti della guerra). Nel 1947 illustra L’Après-midi et le Monologue d’un Faune di Mallarmé, tradotto da Ungaretti.

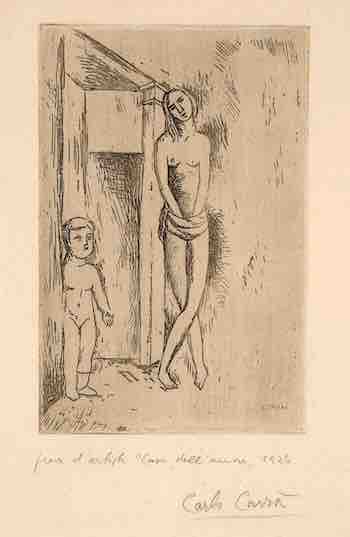

A partire dal 1949, ormai alla soglia dei settant’anni, ripensa invece sistematicamente alla propria opera. Nella cartella Carrà 1912-1921 (Venezia 1950) e nei due album Carrà n. 1 e n. 2 dei primi anni Sessanta riprende opere del periodo futurista, primitivista e metafisico. Tutto il corteo di muse e maschere inquietanti nate quaranta-cinquant’anni prima gli si ripresentano alla memoria con la levità di un dagherrotipo, o con cromatismi leggeri e impalpabili. Come apparizioni.

Alla fine degli anni trenta Martini prende sistematicamente a dipingere, accettando la sfida di un linguaggio per lui quasi nuovo, di cui deve assimilare pazientemente la tecnica. In pittura non è il maestro celebrato, ma un principiante che parte quasi da zero e conosce imperfezioni, incertezze, fallimenti. Certo, in passato, soprattutto da giovane, aveva eseguito disegni, incisioni e anche qualche quadro, ma quelle prove non bastano a dargli la padronanza del mestiere e nelle sue lettere alla moglie Brigida rivela tutte le sue ansie, insieme alle sue speranze. “Non mollo l’osso, devo spuntarla, deve nascere la mia pittura” le scrive e più tardi: “Mi par d’aver trovato con questa nuova speranza la vita, perché di scultura non ne potevo più, ero nauseato”.

In autunno, da Vago di Lavagno, nel Veronese scrive: Spero […] poter dipingere dal vero i paesaggi che mi stanno attorno. Domani mi proverò ad uscire con una cassetta di colori, vedremo se capirò qualche cosa, però nella peggiore delle ipotesi studierò dal vero, sfogherò un desiderio che da tanto tempo avevo”. Commuove pensare che chi parla così, come un pittore della domenica, non è un dilettante ma un maestro, il vincitore del gran premio alla Quadriennale, uno degli artisti più famosi d’Italia, se non d’Europa. In quella scommessa difficile, in quel corpo a corpo con la tela, che lo colma di gioia nonostante le difficoltà dell’esecuzione e le incertezze degli esiti, Martini si gioca tutto, anche il benessere faticosamente conquistato dopo anni di fame. “Forse dipingerò sempre anche se questo mi porterà come un tempo alla miseria”.

Il 17 febbraio 1940 alla Galleria Barbaroux di Milano, Martini inaugura la sua prima mostra di pittura. Ventitré quadri, dipinti tutti nel 1939 tra Vago, Burano e Milano. “E’ certo l’avvenimento maggiore della cronaca artistica dell’annata […] Martini ha raggiunto […] i gradini più alti della pittura contemporanea” aggiungeva euforico Guido Piovene, allora critico d’arte del Corriere della Sera. “Il risultato è stato inaspettato, la critica entusiasta […] le vendite al modo che si comperasse pane in periodo di carestia” riconosceva anche Martini. La scommessa della pittura, insomma, era stata vinta. Preceduta in gennaio da un articolo trionfale, sempre di Piovene, sul diffuso supplemento del Corriere (“Martini è un grande scultore, ma da questo momento v’è un grande pittore in più”); governata da una concezione idealistica dell’arte, secondo cui i generi non contano e “i buoni scultori sanno anche disegnare”, la critica non aveva lesinato le lodi per quelle tele che univano il segno approssimativo dell’espressionismo lirico a una solidità appunto da scultore. Anche un osservatore esigente come Savinio giudicava i quadri di Martini “rapidi, poetici, geniali”.

Le circa quaranta opere in mostra sono comprese tra il 1921 e il 1945 coprendo tutta la carriera dell’artista, a iniziare dal lavoro a matita su carta Il circo del 1921 circa, importate disegno del momento di “Valori plastici” quando Martini è molto prossimo a Carrà e in genere a una personale rivisitazione della congiuntura metafisica. Ricorda la grafica di Carrà per i corpi bloccati dentro un segno sigillante, e, nel contempo, sembra di cogliervi un’eco di Parade di Picasso, il grandioso sipario eseguito a Roma nella primavera del 1917 quando anche Martini frequentava sporadicamente la capitale. Segue Carnevale del 1924, incisione pubblicata sulla rivista “Galleria” accompagnata da una breve poesiola non-sense sul “Carne-vale”. Si differenzia per levità di tratto dalle coeve xilografie pubblicate sulla stessa rivista, caratterizzate invece da tratti pesanti e scultorei.

Interessante è il Suonatore di Liuto del 1929, prima opera donata da Martini a Egle Rosmini al momento della loro conoscenza, e comunque l’unica con la dedica. Raffigura un giovane uomo in posizione stante, vestito in abiti rinascimentali: forti le assonanze con un affresco, oggi in parte perduto, in una facciata di un palazzo a Treviso, dove ricorre il particolare del vestito diverso nelle due gambe. Importante poi il ciclo di incisioni eseguite a Blevio nell’estate del 1935 su soggetti già trattati anche in scultura – come L’Attesa e Ratto delle Sabine – o già presenti in altre incisioni precedenti – come L’uragano; altre però sono nuove come Il fabbro inserito nell’antro oscuro come un Vulcano moderno o Il Samaritano che sembra partecipare anche fisicamente al dolore del corpo vulnerato del povero. Il fatto che non sussistono riscontri stilistici tra le opere plastiche modellate a Blevio nello stesso frangente e queste opere grafiche (discrasia evidente nel caso del bassorilievo del Ratto delle Sabine in mostra) attesta che Martini accedeva a mezzi espressivi diversi proprio per staccare un registro espressivo dall’altro. In queste incisioni la trama delle linee è fittissima fino a oscurare la superficie, quasi a emulazione della maniera nera.

Nel 1942 realizza 11 disegni preparatori – tutti in mostra – del Viaggio d’Europa per l’illustrazione dell’omonimo racconto di Massimo Bontempelli. Tra questi disegni preparatori e la versione definitiva delle illustrazioni c’è lo stesso rapporto che sussiste tra i bozzetti delle opere monumentali e l’esito finale. Rigidi e puramente orientativi questi “bozzetti” sono serviti a Martini per un primo approccio al soggetto del racconto bontempelliano e, pur testimoniando la presenza di alcuni topoi martiniani – il dormiente, l’incontro di due figure, gli squarci spaziali – e di un generale clima “metafisico”, è evidente il loro carattere provvisorio e di studio.

Del 1944-45 sono il gruppo di incisioni predisposte da Martini per l’illustrazione della traduzione italiana dell’Odissea a cura di Leone Traverso, poi non pubblicata. Eseguite a Venezia, rivelano un lato straordinario della versatile fantasia martiniana, anche qui orientata a sperimentare materiali “poveri” e linguaggi poveri, al limite tra immagine e pura suggestione timbrica. Pubblicate postume soltanto nel 1960 sono tra le prove più convincenti della grafica martiniana.

Accanto a queste prove dell’artista sono esposte dieci sculture come La famiglia degli acrobati, Can can, Adamo ed Eva, Ulisse e il cane, Testa di ragazza, Busto di ragazza e tre tele: Sansone e Dalila, La siestaePaesaggio verde per rafforzare il tema della differenza tra disegno e realizzazione finale delle opere, pezzi unici di grande valore storico e artistico.

Fonte: Ufficio Stampa Nazionale Lucia Crespi