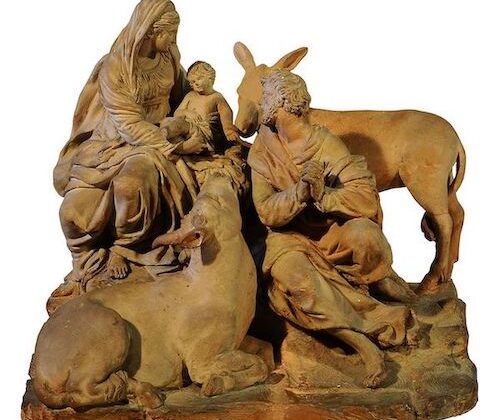

Il progetto espositivo consente di ammirare un inedito gruppo presepiale della Natività in terracotta

Per le festività natalizie 2022-2023 si rinnova il tradizionale appuntamento espositivo con l’arte presepiale che i Musei Civici d’Arte Antica di Bologna, in collaborazione con il Centro Studi per la Cultura Popolare, promuovono per valorizzare questa particolare espressione plastica di devozione che nella città felsinea, a partire dalla tarda età barocca, ebbe un qualificatissimo centro di produzione in cui anche artisti affermati si cimentarono con la produzione di statuine.

La mostra Un presepe “esemplare” di Pietro Righi (Bologna, 1772-1839) – visibile dal 14 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 presso il Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini con ingresso gratuito – consente di ammirare un inedito gruppo presepiale della Natività in terracotta dal modellato di notevole qualità, proveniente da collezione privata. Sul retro della scultura in terracotta è chiaramente leggibile una scritta tracciata sulla creta fresca, prima della cottura: «Pietro Righi/ Fece/ L’anno 1826/Li 4 ottobre/n° 5».

L’esposizione della scultura per la prima volta al pubblico si fa occasione per riunire, in stretto dialogo fra loro, altri due esemplari di mano dello stesso Righi aventi la medesima materia e tipologia iconografica, già presenti nella ricca collezione di antichi pezzi presepiali bolognesi conservata nel museo.

Così affiancati, i tre pezzi rappresentano una testimonianza significativa della statuaria da presepe realizzata da questo abile artista-artigiano, esponente di una generazione erede dei grandi maestri plasticatori bolognesi quali Giuseppe Maria Mazza (1653–1741), Angelo Gabriello Piò (1690-1770) e Filippo Scandellari (1717-1801). Pur non raggiungendo il livello qualitativo della più alta tradizione presepistica, egli si distinse nella produzione seriale a stampo dei presepi accessibile a tutti i ceti sociali, infondendovi l’ispirazione tratta dall’operato dei maestri della scultura che insegnavano all’Accademia di Belle Arti, dove svolse l’incarico di bidello.

La mostra è accompagnata da testi di Fernando e Gioia Lanzi e Antonella Mampieri.

La Natività inedita di Pietro Righi

Il gruppo presepiale emerso, che va ad arricchire il catalogo di Pietro Righi, rappresenta la Vergine, san Giuseppe e il Bambino, con l’asino e il bue nella greppia/mangiatoia, figure che tipicamente venivano realizzate singolarmente per poi essere assemblate su di una base, a creare composizioni lievemente variate. Si tratta di una composizione esemplare, probabilmente parte centrale di una scena più ampia, comprendente altri personaggi a completamento della rappresentazione presepiale. La figura della Vergine fa corpo con la mangiatoia, in una forma che è quasi una firma dei plasticatori del presepio bolognese: non si tratta qui della semplice greppia a rastrelliera, ma paglia e fieno sono posti su di un recipiente rettangolare, realizzato con giunchi o rami intrecciati, come si vede bene nel lato posteriore della composizione, e come si vede pure in molti dipinti – per esempio nell’affresco con la Natività di Vitale da Bologna, un tempo nella chiesa di Mezzaratta, ma ora esposta nella Pinacoteca Nazionale cittadina -, in cui appunto è posto il cibo per gli animali, che la riempie completamente e deborda. Posto sopra, avvolto in fasce, giace il Bambino, e le fasce sono il segno indicato ai pastori dall’angelo annunciante. A fianco, e alle spalle del Bambino, si affaccia l’asino.

La Vergine, figura della Chiesa, e il Bambino, sono significativamente il punto culminante della composizione: la Vergine, in atteggiamento tenero e protettivo, mostra il Figlio porgendolo delicatamente all’adorazione di san Giuseppe, e degli altri, che questo gruppo presuppone. Giuseppe, seduto accanto e più in basso, con le mani giunte all’altezza del cuore, volge il capo al Bambino che la Madre gli presenta e lo fissa intensamente, in adorazione.

Ai piedi della Vergine, il bue, con una torsione robusta e suggestiva del collo, volge il capo verso il Bambino: asino e bue rappresentano i popoli che lasciano le religioni tradizionali per volgersi al Figlio di Dio incarnato, che, nell’Eucaristia, si farà cibo per gli uomini.

Nella parte posteriore, il gruppo evidenzia data e numerazione della figura. Il numero progressivo di produzione 5 indica chiaramente che si tratta di un’opera seriale, mentre la data 4 ottobre 1828, incisa prima di inviare a cottura il pezzo, sottolinea la petronianità esemplare di Pietro Righi e della sua opera coincidendo con festa del Patrono san Petronio. (Gioia e Fernando Lanzi)

Pietro Righi (1772-1839) – Negli anni Novanta un plasticatore anonimo, di cui si conoscevano diversi gruppi da presepe simili, venne identificato come Pietro Righi, grazie al rinvenimento da parte di Stefano Tumidei della sua firma. Attorno a quel gruppo firmato, ripetuto in moltissime varianti con l’uso degli stampi, è stato possibile ricostituire negli ultimi anni un corpus piuttosto ricco e in continuo aumento, anche grazie ad occasioni come questa, che permette di presentare al pubblico un nuovo esemplare.

Pietro Righi nasce a Bologna il 30 aprile 1772, da Francesco e dalla sua seconda moglie, Anna Livizzani. La famiglia Righi era originaria di Gaggio Montano e il padre di Pietro si era trasferito a Bologna per esercitare con maggior profitto la professione di medico. Dopo la sua morte, nel 1786, i cinque figli ancora minori furono allevati dalla madre con l’aiuto dell’Opera Pia dei Poveri Vergognosi. Iniziò a lavorare in una fabbrica di maioliche in via San Vitale, dove produceva statuette e dipingeva stoviglie. La sua attività si concentra solo in un secondo momento sulla produzione artistica, che ha per oggetto statuette di soggetto sacro e profano. Allievo dell’Accademia Clementina dal 1795 al 1798, Righi aveva seguito le lezioni di scultura di due grandi artisti neoclassici, Giacomo Rossi prima, e poi Giacomo De Maria. Nel 1804 sposa Maria Spinelli da cui avrà tre figli, di cui uno, Francesco, sarà il padre del celebre fisico Augusto. Nel 1811 diviene bidello dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, incarico che terrà fino alla morte e che gli permetteva di esercitare l’attività di plasticatore con maggiore libertà, garantendogli uno stipendio fisso mensile. Pietro morirà a Bologna il 18 maggio 1839. Abitava in Borgo San Pietro.

Il prototipo del gruppo tradizionale creato e replicato da Pietro Righi, del quale è riemersa di recente sul mercato antiquario la prima copia numerata, si compone di un insieme di singole statuine, realizzate a stampo e fissate tra loro con la barbottina.

Il gruppo base è costituito dalle figure della Madonna col Bambino, di san Giuseppe, dell’asino stante e del bue accosciato. A questo nucleo principale sono spesso accostati pastori e pastorelle, angeli e bambini. Sono attualmente conosciuti, oltre al gruppo del Museo Davia Bargellini con la Sacra Famiglia ed un pastore inginocchiato che si toglie il turbante, quello esposto nel 2014 da un collezionista privato, attualmente in comodato gratuito presso lo stesso museo, che rappresenta un esempio ben conservato di questa versione più semplice. Della stessa versione ho reso noto anche un esemplare nella collezione Guandalini di Modena, il primo esemplare firmato e numerato che ho potuto conoscere , che porta il numero 6 e la data 1829.

A questo nucleo si possono aggiungere quello della parrocchia di Santa Caterina di Strada Maggiore, datato 1829, quelli del Museo d’Arte Sacra di San Giovanni in Persiceto, delle chiese di Castagnolo e di San Matteo della Decima. Ma si tratta solo di una parte dei gruppi conosciuti, tra varianti, repliche e copie semplificate di diversi livelli qualitativi. Tra i gruppi conservati da enti pubblici ne figura uno presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, datato 1825, uno presso il Museo Civico “Andrea Tubino” di Masone (GE) e uno presso il Museo Diocesano di Arte Sacra di Faenza. Il bel gruppo di molte figure dei Musei Civici di Modena, accostabile a quello di Santa Caterina di Strada Maggiore, mostra la Madonna protesa ad abbracciare il Bambino sotto una capanna composta da una tenda tesa tra due pali, quasi un rifugio di fortuna. Un’idea mutuata dal gruppo inventato da un altro scultore bolognese che in questi anni frequenta l’Accademia, Giovanni Putti.

Siamo dunque in grado di individuare al momento due tipologie di presepe realizzate da Righi, una che si ricollega al gruppo ridotto del tipo Davia Bargellini, dove la Madonna, seduta accanto alla mangiatoia, è posta di profilo e tiene tra le braccia il Bambino rivolgendosi verso san Giuseppe, il bue è accosciato davanti a lei e guarda verso l’alto, l’asino è in piedi dietro la mangiatoia e san Giuseppe, seduto, si gira verso la Madre e il Bambino con le mani giunte. Un secondo tipo più complesso, con la tenda sotto la quale la Madonna si protende tenendo tra le braccia il Bambino, san Giuseppe è seduto ma con le braccia libere, il sinistro disteso lungo il corpo, il destro raccolto sul ginocchio; il bue ripete la posa del gruppo precedente, mentre l’asino, non sempre presente, è in piedi dietro la Madonna. La fortuna di questa seconda versione è testimoniata anche da alcune produzioni di minor formato e di qualità molto modesta, quasi in sermo humilis, ma dove le figure sono però chiaramente derivate da quelle inventate da Righi, sulla scorta di Giovanni Putti. Lo dimostrano molto bene i due gruppi ora in comodato gratuito presso il Museo Davia Bargellini e provenienti da una collezione privata. Qui le figure, tozze, visibilmente realizzate a stampo, sono innegabili derivazioni popolari di un linguaggio espressivo già molto semplificato. (Antonella Mampieri)

Fonte: Ufficio Stampa / Settore Musei Civici Bologna