La collezione “riscoperta” permette di seguire lo sviluppo della carriera artistica di Puccini dal suo esordio, a partire dai rari ritratti della fine degli anni Ottanta dell’Ottocento alla maturità dell’istintivo colorista.

La nuova mostra del Museo della Cittàdi Livorno nasce dalla riscoperta di una importante collezione di dipinti di Mario Puccini (Livorno 1869 – Firenze 1920), grande pittore nel solco dei Macchiaioli definito da Emilio Cecchi nel 1913 un “Van Gogh involontario”, di cui si vuole celebrare il valore storico artistico, ponendo al contempo una riflessione su opere mai presentate prima o raramente esposte in passato. Curata da Nadia Marchioni affiancata da un Comitato scientifico formato da Vincenzo Farinella, Gianni Schiavon e Carlo Sisi, l’esposizione celebra il centenario della morte del pittore del 2020 e amplia le ricerche avviate in occasione dell’esposizione del 2015 al Palazzo Mediceo di Seravezza.

La collezione “riscoperta” permette infatti di seguire lo sviluppo della carriera artistica di Puccini dal suo esordio, a partire dai rari ritratti della fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, in cui si evidenzia il legame con l’ambiente artistico fiorentino di fine secolo e con i maestri Fattori e Lega, alla maturità dell’istintivo colorista, così come si manifestò dopo i cinque anni trascorsi negli ospedali di Livorno e Siena, dove, ricoverato per “demenza primitiva”, fu dimesso dagli psichiatri nel 1898 e affidato, “non guarito”, alla custodia del padre, permettendogli di riacquistare la libertà. La malattia mentale, oltre all’appassionato utilizzo del colore, ha contribuito a suggerire già ai contemporanei l’ipotesi storico-critica di un legame fra la pittura di Puccini e quella di Van Gogh, la cui opera il livornese aveva effettivamente ammirato, assieme a quella di Cézanne, nella celebre collezione fiorentina di Gustavo Sforni, con il quale entrò in contatto grazie all’amico Oscar Ghiglia.

“Il suo aggiornamento in senso europeo – afferma la curatrice Nadia Marchioni- era probabilmente già avviato nel 1910, grazie al confronto diretto con i dipinti di Van Gogh, Cézanne, Gauguin osservati, fra gli altri, alla celebre Prima Mostra fiorentina dell’Impressionismo e stimolato dagli esempi di Alfredo Müller e Plinio Nomellini, come lui cresciuti nell’orbita di Fattori. Da questo momento la carriera artistica di Puccini fiorì grazie allo stesso Sforni, a Mario Galli ed altri raffinati collezionisti che commissionarono e acquistarono le sue opere. L’esposizione dell’opera di Puccini, assecondando la cronologia, segue anche un criterio tematico, con i dipinti più rappresentativi fra tutti i generi prediletti dall’artista: ritratti, nature morte, vedute del porto di Livorno e, soprattutto, paesaggi, nei quali il lirismo cromatico raggiunge vertici di altissima sensibilità”.

Con oltre centoquaranta opere divise in otto sezioni, “la mostra è l’occasione – prosegue la curatrice – per far dialogare i capolavori della citata collezione con una serie di altri selezionatissimi dipinti provenienti da diverse raccolte e da prestigiose istituzioni museali come la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e le Gallerie degli Uffizi, per illustrare il percorso dell’artista nella sua completezza e attraverso i lavori di più alta qualità formale, permettendo al pubblico e agli studiosi di confrontarsi con opere rare o mai viste precedentemente e aggiungendo preziosi tasselli alla conoscenza dell’enigmatica figura di un artista “senza storia” e del vivacissimo panorama artistico toscano fra la fine dell’Ottocento e i primi venti anni del Novecento”.

La prima sezione è dedicata agli esordi di Puccini in un contesto tardo ottocentesco dove in Toscana, e non solo, giganteggiavano le figure di Fattori e Lega; il giovane artista, a Firenze per studiare all’Accademia accanto all’illustre maestro, esordisce come ritrattista, in un percorso che lo vede vicino al più esuberante amico Nomellini, suo concittadino. I dipinti presenti in questa sezione illuminano gli albori dell’arte di Puccini e il contesto in cui nasce la sua attività pittorica precocemente unica, in una serie di serrati confronti per far comprendere la genesi e la peculiarità dell’opera dell’artista, offrendo alcune fra le più rare testimonianze di questo suo poco documentato periodo.

La seconda sezione documenta l’interruzione forzata della ricerca artistica del giovane pittore dovuta alla crisi psichica che portò al suo ricovero, ventiquattrenne, all’ospedale di Livorno ed in seguito al Manicomio di San Niccolò di Siena, dove fu recluso dal 1894 al 1898; le foto d’epoca, i documenti e i disegni tutt’oggi conservati nell’Archivio storico della Asl 7 di Siena testimoniano la sua drammatica vicenda esistenziale, fornendo preziose indicazioni, grazie allo studio delle cartelle cliniche e ad una rara lettera dell’artista al direttore dell’Istituto senese, sugli anni della sua “reclusione”. Questa sezione documentaria è arricchita dal prezioso e inedito confronto di tre autoritratti dell’artista eseguiti fra il 1912 e il 1914, proiezioni di un’anima sensibilissima, desiderosa di affermare un’immagine pubblica serena e rispettabile, che cela al suo interno una prorompente e anticonvenzionale urgenza espressiva.

La terza sezione è dedicata all’ideale legame profondissimo che unìper tutta la vita Puccini al maestro Fattori e al superamento del suo insegnamento, favorito dall’aggiornamento in senso europeo della pittura in Toscana fra Ottocento e Novecento, quando artisti come Nomellini e Müller urtarono la sensibilità dell’anziano artista cercando Oltralpe nuove suggestioni fra impressionismo, divisionismo e simbolismo. “Puccini – prosegue la curatrice – rimanendo in qualche modo fedele all’insegnamento di Fattori e al saldo impianto grafico e compositivo dei suoi lavori, fu capace di rinnovarne il messaggio e la forza espressiva esasperandone la sintesi formale e caricando la visione con la potenza del colore, talvolta completamente astratto dalla realtà, come nel caso dei buoi azzurri, evidentemente debitori delle acutezze disegnative del maestro”. Accompagnano la sezione una serie di confronti fra opere di Puccini e di artisti come lui cresciuti sotto il modello fattoriano e particolarmente vicini all’artista per vicende personali ed artistiche, fra cui Bartolena, Benvenuti, Ghiglia, Ulvi Liegi, Micheli.

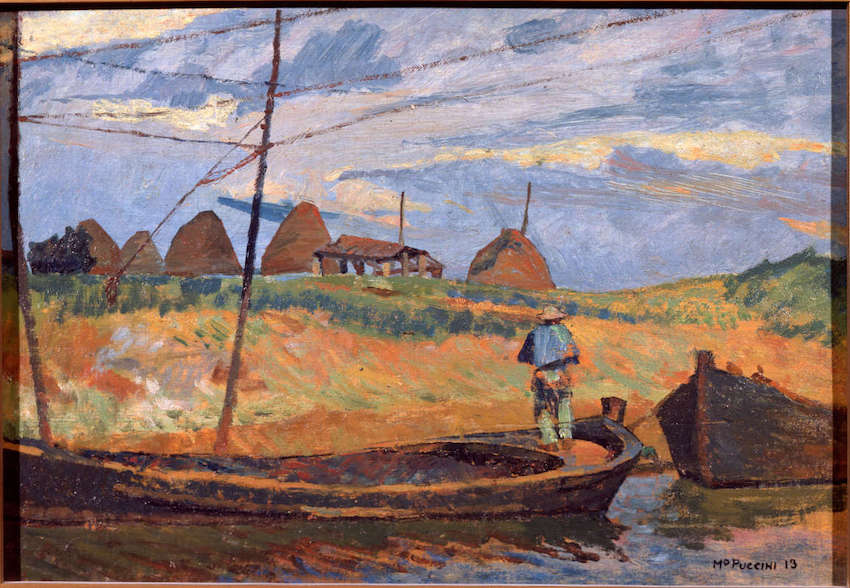

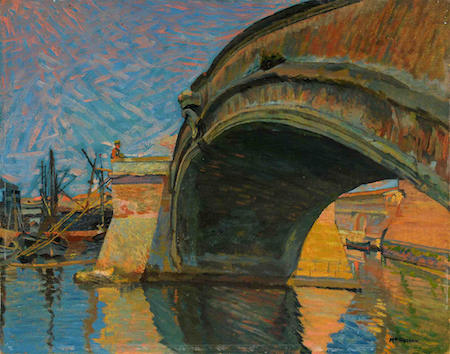

Dopo il silenzio che regna nell’arte di Puccini nella seconda metà degli anni Novanta, la quarta sezione mostra il suo ritorno alla pittura, in una veste completamente mutata; l’attenzione dell’artista non è più concentrata sullo studio della figura umana, ma si allarga al paesaggio che lo circonda: attraverso alcuni magistrali dipinti lo seguiamo nelle peregrinazioni nella sua Livorno, alla ricerca di scorci solitari e silenziose marine, messi in relazione, nel Museo della Città, con le fotografie d’epoca, sottolineando l’interpretazione al contempo realistica e visionaria dell’artista.

Proprio nei primi anni del Novecento il linguaggio formale del pittore appare infatti radicalmente mutato rispetto al passato e informato dagli aggiornamenti che amici, coetanei e allievi ossequiosi o “ribelli” rispetto all’insegnamento di Fattori, come Micheli, Nomellini, Müller, introducevano nella loro pittura, seguendo l’ispirazione di un vago “Impressionismo”, che già includeva le istanze divisioniste e sintetiste maturate Oltralpe alla fine dell’Ottocento. L’eccezionalità delle prime testimonianze pittoriche novecentesche di Puccini risiede in una matura e personale interpretazione del clima post-impressionista francese, condensata nella cifra personalissima di uno smagliante cromatismo, che accende la realtà di una luce speciale, inconcepibile senza l’ispirazione costante di Livorno e una netta influenza dell’opera di Van Gogh.

La quinta sezione prosegue l’indagine sul dinamico panorama culturale cittadino, presentando due importanti e vasti dipinti eseguiti da Puccini raffiguranti Il Lazzaretto di Livorno, uno dei quali eseguito, assieme ad un grande disegno a carboncino, per la decorazione di una sala del Caffé Bardi, una sorta di Caffè Michelangelo dei postmacchiaioli, ritrovo di intellettuali ed artisti dal 1909. A Puccini ed altri pittori cittadini furono commissionate le decorazioni del Caffè di piazza Cavour, di cui si espongono quelle maggiori e ad oggi note di Renato Natali, Corrado Michelozzi e Gino Romiti, con un delizioso bozzetto per una perduta decorazione di Gastone Razzaguta ed un disegno di Benvenuto Benvenuti che ricorda l’aspetto della sala del locale; un disegno di Puccini eseguito sul cartone intestato del Caffè, in suggestivo confronto con il celebre Ritratto di Aristide Sommati, realizzato da Modigliani su carta intestata del locale durante il suo soggiorno livornese del 1909, completano la sala in cui due grandi artisti livornesi del primo Novecento sono così riuniti.

Una sala della mostra viene poi dedicata all’attività grafica dell’artista, mostrando l’intensità espressiva che il pittore riusciva a raggiungere anche nell’essenzialità acuta e vigorosa del tratto di matita e carboncino; disegni su grandi formati, che ritraggono scorci cittadini, porti, paesaggi, animali, contadini, modelle confermano Puccini fra i grandi disegnatori del Novecento, nel segno del maestro Fattori.

La sesta sezione mostra l’artista a confronto con diversi paesaggi: le rare opere eseguite a Digne, nelle Alpi Marittime, dove Puccini si reca nel 1910 e nel 1912, caratterizzate da cromatismi di inedita freschezza, quelle eseguite in Versilia e a Seravezza, dove lo studio del trasporto dei marmi riconduce agli esempi dei candidi buoi fattoriani, che acquistano nel più giovane artista una smagliante colorazione azzurra, e i dipinti della campagna fra Livorno e Pisa, i dintorni di Castiglioncello, la Maremma.

La settima sezione analizza l’umanità prediletta di Puccini: il mondo quotidiano del popolo e dei lavoratori; bambini seduti in ozio davanti alla porta di umili abitazioni, contadini intenti al lavoro nei campi. Con questi lavori si entra nell’universo umano che l’artista maggiormente amava, quello del silenzio e della semplicità del lavoro operoso e dell’infanzia, in una celebrazione, sempre sulle orme del maestro Fattori, della dimensione antieroica dell’esistenza.

L’ottava sezione presenta una scelta di ritratti e nature morte, queste ultime eseguite in gran numero da Puccini, che dal 1911, grazie anche ad una società per la commercializzazione delle sue opere costituita dagli amici Benvenuti e Pierotti della Sanguigna, comincia ad ottenere un certo successo nelle vendite. L’artista, bisognoso costantemente del confronto col vero, si dedica verosimilmente a questi generi pittorici nei giorni di cattivo tempo, lontano dalla luce naturale, ma la potenza emotiva della sua pittura appare quasi esaltata dal tema intimo e denso di significati della natura morta, affrontata con una intensità cromatica inarrivabile, così come avviene in uno dei suoi più straordinari ritratti, quello dell’ingegnere e collezionista Emanuele Rosselli.

Una speciale sezione della mostra evoca, come antefatto all’opera matura di Puccini, Il giardiniere di Van Gogh oggi alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, prima opera dell’artista olandese esposta in Italia, a Firenze, alla Prima Mostra italiana dell’Impressionismo nel 1910, dopo essere stata acquistata a Parigi da Gustavo Sforni, nella cui collezione fiorentina Puccini poté ammirarla durante una documentata visita. “Quest’immagine – conclude la curatrice – rappresenta il più significativo commento alle parole dei molti critici che hanno evocato il nome dell’artista olandese a proposito dell’opera di Puccini, definito un “van Gogh involontario” da Emilio Cecchi, mentre Mario Tinti espresse la nota equazione: “Puccini sta a Fattori, come Van Gogh sta a Cézanne…”, parallelo da cui metteva in guardia Llewelyn Lloyd nel suo volume Tempi andati, rivendicando l’orgoglio cittadino di un “van Gogh livornese”.

Una mostra dunque affascinante per scoprire, o ri-scoprire, un pittore di grande caratura, presenza importante nella storia dell’arte italiana.

Fonte: Ufficio Stampa Mostra Lucia Crespi